ニッスイグループの山津水産(株)では、2013年5月より魚食普及活動「イートフィッシュプロジェクト」を開催しています。その一環として、山津水産の「おさかなマイスター」が、地元新潟県の小学校を中心に訪問しています。

2021年度は2回実施し、小学生と教諭合わせて26名が参加しました。講義とふれあい体験を行い、鳥取県産真あじを食べました。講義では魚を取り巻く環境や魚の旬、魚の流通(生産→製造→販売→発展→地域活性化)について学び、ふれあい体験では真あじの皮引きを体験しました。参加した子どもたちは真剣な表情で講義を聞いていました。

焼き魚を使って、どこに骨があるのか?学びながら食べる

ニッスイグループの弓ヶ浜水産(株)は鳥取県境港市と協力し、地元食材への関心を高める食育活動の一環として「銀ざけ集会」を2013年から毎年実施しています。これまでは保育園を訪問し境港サーモンの卵から食卓に届くまでの過程を紙芝居形式で読み聞かせを行っていましたが、2020-2021年度は各保育園の先生にお願いし実施しました。子どもたちは紙芝居や映像を通じてギンザケの養殖を楽しみながら学び、給食ではギンザケを味わい笑顔を浮かべました。

お話を聞く子どもたち

ニッスイグループの広島水産(株)では、魚の美味しさや効能、調理の楽しみを伝えるため多くの活動を行っています。2021年度は学校や地方公共団体への出張授業を3回行い、魚のおろし方など調理方法をレクチャーするとともに、講義により魚の効能や市場の役割についても伝えました。その他にも、テレビやラジオといったメディアに年間18回出演し、旬の魚や魚の調理について伝え、魚食普及につなげています。

市場祭の様子

子どもの頃から食の生産現場にふれ、ものづくりへの興味を育んでほしい。食の大切さを知り、魚食に親しんでほしい。そんな思いから、八王子総合工場、姫路総合工場、安城工場、戸畑工場の4つの食品生産工場で、近隣の小学生の食育のため、工場見学を受け入れています。(一般のお客さまの工場見学は実施しておりません。)

安城工場の見学

2024年11月29日、姫路市八木小学校の3年生16名が姫路総合工場を見学しました。児童たちは白衣に着替えて工場内に入り、原料となるスケソウダラやすり身、練り肉に実際に触れる体験を行いました。また、ちくわの生産工程を間近で見学し、焼き立てのちくわの試食など、さまざまなプログラムを実施しました。見学の最後には、ソーセージなどのお土産を嬉しそうに持ち帰りました。後日、お礼の感想文が届き、工場内に掲示しています。

姫路総合工場の見学

大分海洋研究センターのある大分県佐伯市は、江戸時代に「佐伯の殿様、浦でもつ」と言われたほど漁業がさかんな町です。そのような地域に養殖に特化した研究所があることを周辺の方々に知っていただこうと、地元の小学生を対象とした社会見学と中学生向けの職場体験を行っています。子どもたちが水産や養殖に興味を持つきっかけとなり、またその中から未来の研究者が生まれてくれたらとプログラムを工夫しています。

2024年11月22日、佐伯市立東小学校の3年生30名を迎え、大分海洋研究センターの研究取り組みや実際の給餌を体験してもらうプログラムを実施しました。まずは、養殖研究の説明に加えて、お魚クイズに答えてもらいました。ブリ、マグロだけでなく、テナガエビなども良く知っている子供たちが多く、流石佐伯っ子という感じでした。餌用プランクトンの顕微鏡観察では、「かわいい」「気持ち悪い」などの色々な感想がありましたが、魚の餌やり体験では全員が大盛り上がりでした。2時間ほどの見学でしたが、もっとゆっくり来たかったという声も多く、存分にお魚体験を楽しんでくれました。

| 実施日 | 学校名 | 参加人数 |

|---|---|---|

| 2023年10月20日 |

佐伯市立小学校4校合同

|

85名 |

| 2024年9月9日 | 佐伯市立松浦小学校 | 13名 |

| 2024年11月22日 | 佐伯市立佐伯東小学校 | 30名 |

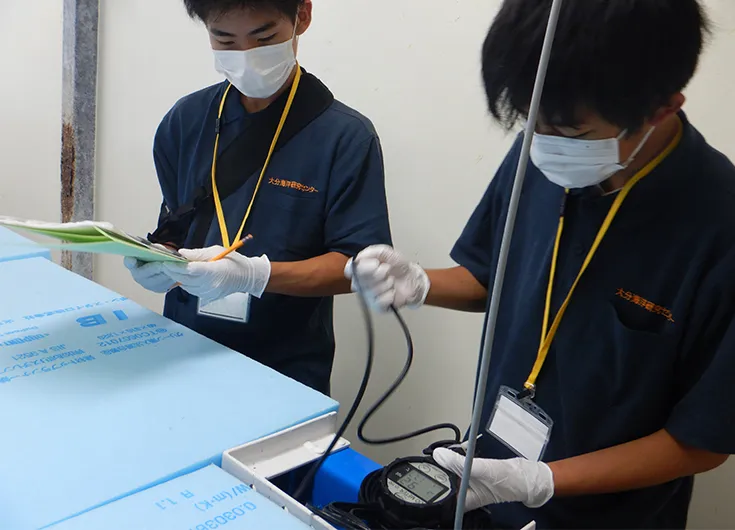

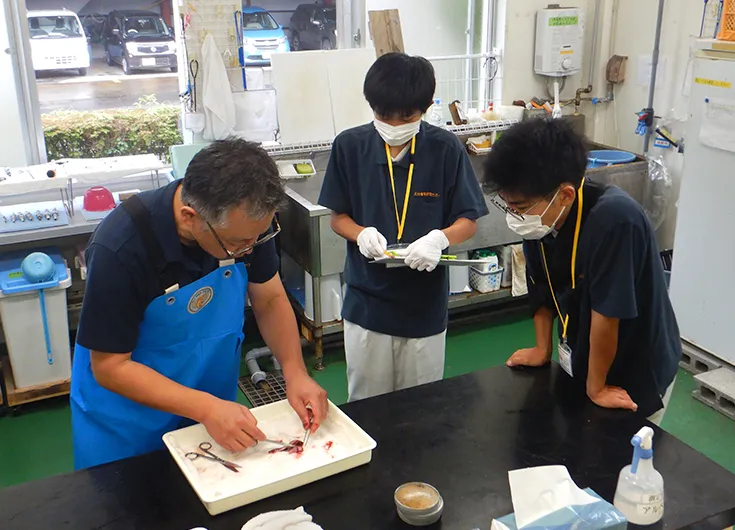

2024年6月24日には、佐伯市立鶴見中学校の生徒2名が職場体験に来ました。このふたりは小学3年生の時にも見学に来ており、養殖の研究をもっと知りたいということでした。体験してもらった内容は、生物餌料(餌用のプランクトン)の日常管理や魚の給餌、飼育試験の体測や解剖などでした。前者では生き物の研究をするために毎日欠かせない作業があること、後者では飼育試験のデータを取って解析することで明らかになることがあることを知ってもらいました。給餌やデータの記録、解剖などに熱心に取り組む姿は、研究者の卵といった感じでした。

| 実施日 | 学校名 | 参加人数 |

|---|---|---|

| 2024年6月20、21日 | 佐伯市立鶴見中学校 | 2名 |

| 2024年9月10日 | 佐伯市立城南中学校 | 13名 |

2023年8月16日、大分海洋研究センターで働く従業員のご家族を対象に、お仕事参観日を開催しました。センター長からニッスイや養殖研究について説明、名刺交換体験、施設見学と餌やり体験を実施しました。その後、黒瀬ぶりや白姫えび、焼きおにぎりの食べ比べなど、ニッスイ商品を堪能していただきました。普段知らない家族の働く姿に感心され、ご自宅に戻られてからも話題が尽きなかったそうです。

ニッスイグループの長崎造船株式会社では、地元高校生の校外学習の一環として、職場見学を受け入れています。2024年度は長崎市内の4校から合計39名の高校生を迎え、船の種類および建造工程の説明や、工場内の見学を行いました。

| 実施日 | 高校・学科(コース)名 | 参加人数 |

|---|---|---|

| 2024年7月9日 | 諫早農業高等学校 環境創造科 | 1名 |

| 2024年10月28日 | 長崎総合科学大学附属高等学校 エンジニアコース | 35名 |

| 2024年12月12、13日 | 長崎工業高等学校 機械科 | 2名 |

| 2025年1月16日 | 海星高等学校 | 1名 |

ジュニアEXPO2025教育プログラム(注)の一環である「リサーチミーティング」にSDGsに取り組む企業として5年連続で参加しました。このリサーチミーティングは、全国の中学生と企業が意見交流をする場で、今年度は全てオンラインで行われました。企業からSDGs達成に向けた取り組みについて紹介し、その後、生徒から質問を受け意見交換を行いました。

| 実施日 | 学校名 | 学年 | 参加人数 |

|---|---|---|---|

| 2024年11月20日 | 大分中学校 | 1~3年 | 51名 |

| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 | 2年 | 137名 | |

| 平塚市立江陽中学校 | 2年 | 185名 | |

| 加古川市立義務教育学校両荘みらい学園 | 1~2年 | 95名 | |

| 2024年11月26日 | 浜松市立蜆塚中学校 | 2年 | 123名 |

| 宇治市立北宇治中学校 | 1~2年 | 314名 | |

| 町田市立南成瀬中学校 | 2年 | 163名 |

(注)ジュニアEXPO2025教育プログラム:

概要:これからの未来を担う子どもたちが、開催前から大阪・関西万博に向けた取り組みに参加し、SDGsについて学び、地域や社会の課題について子どもたち自らが発見しながら、同万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」のためのアイデアを考えてもらうことを目的としています。また、2025年に開催される万博の会場へ実際に足を運びたくなるよう、興味・関心を高めてもらうことを目指しています。

事業主体:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

ニッスイでは、ニュージーランド先住民族マオリの研修生を日本に迎える研修を2002年から実施しています。

東京イノベーションセンター玄関口の「テ・ワレオ・タンガロア(マオリ族に伝わる海の神とこの神が統治する世界を表す神像)」の前で

養殖会社での研修

2001年、ニュージーランドに拠点を置くシーロード社がニッスイグループに加わりました。その際、ニッスイは同国の先住民であるマオリ族の水産業発展に貢献することを目的として、Te Ohu Kaimoana(TOKM/ワイタンギ条約(注1)漁業委員会)(注2)と協働で本研修を開始することとしました。現在のカウンターパートはMoana New Zealandとなっています。

(注1)ワイタンギ条約:1840 年に先住民族マオリとイギリス王権との間で締結された停戦条約。この条約でマオリの漁業権が承認された。

(注2)Te Ohu Kaimoana:マオリの漁業枠を管理する法定機関。

研修生が関心を持つ領域をあらかじめ確認し、その希望も踏まえてニッスイ社内の関係部署およびグループ会社で、約半年間の講義および現場実習などのプログラムを実施しています。

2002-2024年までに16期23名の修了生を輩出しています。修了後、研修生の大半が水産政府機関、TOKM、Moana New Zealand、シーロード社などで活躍しています。

ニッスイ支援額:約400万円/1名

ニッスイのグループ会社である日本海洋事業株式会社は、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)が所有する研究船等の運航・管理業務を受託しています。海底広域研究船「かいめい」などの運航や、有人潜水調査船「しんかい6500」および無人探査機などの運用・メンテナンス、日本周辺を中心とする地震発生帯の海底下地殻構造探査など、最先端の海洋観測ニーズに応えています。

日本海洋事業は、2024年4月に、日本郵船株式会社とのコンソーシアムを通じ、洋上風力発電の総合訓練センター「風と海の学校 あきた」を開所しました。本訓練センターでは、産官学連携の下、秋田県立男鹿海洋高等学校実習棟及び隣接する旧男鹿市立船川南小学校の一部を活用し、洋上風力発電作業員向けのGWO基礎安全訓練、船員向けのSTCW基本訓練、最新シミュレータを使った操船訓練を提供しています。男鹿海洋高校の生徒へのシミュレータ開放や、近隣の小中学生を対象とした施設見学を実施しており、次世代の海洋人材育成に貢献することを目指すとともに、地元に長く根付き、地域に貢献できる仕事となるように、地元行政とも協力して事業を進めています。

訓練プール

消火訓練

操船シミュレーター