ニッスイグループは、人権の尊重は企業活動の基盤であると考え、取り組みを推進することで、「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現に貢献していきます。

長期ビジョン「人にも地球にもやさしい食を世界にお届けするリーディングカンパニー」を実現するためには、バリューチェーン全体にわたる人権尊重が不可欠です。特に水産物のサプライチェーンは長く複雑であることから、人権侵害に関するリスクをはらんでおり、事業の継続性にも影響するものと認識しています。また、人権問題に対する関心は高まっており、バリューチェーン全体にわたって人権の尊重に取り組むことが、ビジネスチャンスの拡大や競争力の強化につながると考えています。

ニッスイグループは、事業にかかわる全てのバリューチェーンにおける人権尊重への考え方をより明確にするため、2020年9月に、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた「ニッスイグループ人権方針」を策定しました。

人権尊重に関する取り組みは、サステナビリティ委員会傘下の「人権部会」、「サステナブル調達部会」の2部会を中心に対応しており、リスクに応じて、関連するその他の部会と連携しながら対応を行っています。(注)

人権部会では、人権に関する方針・体制の整備や社内教育、重要人権リスクの特定などを担っており、自社グループ内の人権尊重を推進しています。

サステナブル調達部会では、サプライヤーとの協働により、環境と人権に配慮した持続可能な調達を推進しています。

(注):上記以外に経営基盤リスク委員会傘下の「労務安全衛生部会」、「倫理部会」とも連携しています。

ニッスイグループのバリューチェーンにおける実際のまたは潜在的な人権への負の影響の把握のため、2024年7月に人権部会メンバーによる人権リスクアセスメントを実施し、サステナビリティ委員会での数回の議論ののち、以下の重要人権リスクを特定しました。見直しは数年に一度のペースで行っており、前回(2020年12月)のリスクアセスメント結果をもとに、外部環境変化を踏まえ、新たな視点でリスクの洗い出しを行いました。

また、リスクの特定にあたっては、ステークホルダー(労働組合、社外有識者)との意見交換を行っています。現状・実態把握やリスクの低減に向け、2024年度下期より具体的な取り組みを開始しています。

部門横断的に招集された人権部会メンバーによるワークショップの様子

「一般的・業界横断的な人権リスク」と「水産業・ニッスイグループ特有の人権リスク」の2つの視点でバリューチェーンのプロセスごとにリスクの洗い出しを行い(下図)、特に後者のリスク分析においては、国別リスクや魚種別リスクといった視点も取り入れながら分析を行っています。抽出されたリスクに対し、発生頻度・可能性と発生したときのマイナス影響の大きさを基準に考える「インパクトアセスメント」を実施し、リスクを絞り込んでいます。

ニッスイグループでは、「ニッスイグループ調達基本方針」に従い、お取引先に理解と協力を得ながら原材料や資材、製品などの調達を進めてきました。サプライチェーンの全ての段階における人権リスクの低減に向け、持続可能な調達を行うためには、お取引先とより強く協働する必要があり、2022年6月に「サプライヤーガイドライン」を改定しました。改定版は「法令順守」「人権の尊重」「安全と健康」「環境への配慮」の項目から成り立っており、特に強制労働や児童労働の禁止、強制労働との関連性が指摘されているIUU漁業(違法・無報告・無規制漁業)により漁獲された水産物および原材料を取り扱わないことを強く求めています。

2022年度以降、ニッスイの1次サプライヤー約500社に対し、サプライヤーガイドライン(説明動画を含む)の配布と説明、同意確認書の署名回収を進め、2023年度は新しいガイドラインに沿ったSAQ(注)に回答をいただき、ガイドラインの遵守状況の確認を行っています。

今後は調達先における顕在的・潜在的人権リスクの優先順位付けを行い、リスクレベルに応じて現地訪問や監査も含めた確認を進め、人権への負の影響の防止・軽減・是正に努めます。なお、本取り組みはサステナブル調達部会が中心となり、人権部会と連携しながら進めています。

(注):Self-Assessment Questionnaire。自己評価調査票。

直営工場と国内グループ会社を対象に、毎年、外国人労働者の労働環境調査を実施しています。

| 実施時期 | 内容 | 対象 | 事業所数 |

|---|---|---|---|

| 2022年8月 | 「法令順守と人権尊重の仕組み作り」、「人権」、「安全と健康」、「仲介業者等の利用」、「その他」の項目で構成される全52問のセルフチェック(注1)の実施 | 「技能実習」、「特定技能」の在留資格を持つ外国人労働者を雇用している事業所(直営工場と国内グループ会社) | 41 |

| 2022年10月 | 「法令順守」、「人権の尊重」、「安全と健康」、「環境への配慮」の領域に関する全65問のセルフチェック(注2)の実施 | 直営工場と国内グループ会社の全事業所 | 42 |

| 2023年5-6月 | 「法令順守と人権尊重の仕組み作り」、「人権」、「安全と健康」、「仲介業者等の利用」、「その他」の項目で構成される全53問のセルフチェック(注1)の実施 | 「技能実習」、「特定技能」の在留資格を持つ外国人労働者を雇用している事業所(直営工場と国内グループ会社) | 37 |

| 2024年5-6月 | 「法令順守と人権尊重の仕組み作り」、「人権」、「安全と健康」、「仲介業者等の利用」、「その他」の項目で構成される全53問のセルフチェック(注1)の実施、多言語対応の状況確認 | 「技能実習」、「特定技能」の在留資格を持つ外国人労働者を雇用している事業所(直営工場と国内グループ会社) | 45 |

(注1):ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク、外国人労働者弁護団 外国人技能実習生問題弁護士連絡会による「サプライチェーンにおける外国人労働者の労働環境改善に関するガイドライン」を参考に作成した質問票。

(注2):ニッスイグループサプライヤーガイドラインに沿った質問票。

毎年実施しているセルフチェックの回答分析と事業所へのヒアリングでは、深刻な人権侵害リスクの兆候は認められていませんが、一部の事業所において外国人労働者に関する以下のような課題が確認されており、人権部会より国内グループ各社に対して周知を図っています。グループ全体で統一した対応を進め、対応状況は人権部会で確認しています。

労働環境調査は今後も継続して実施しますが、実効性を確保するため、事業所訪問による実態確認やライツホルダーである外国人労働者へのヒアリングなども組み合わせて対応しています。

人権部会の様子

外国人技能実習生へのヒアリング

(注):英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語のひな形を作成し共有。2024年度にインドネシア語を追加。

ニッスイグループの生産事業所ではさまざまな国籍の従業員が勤務しており、対応が必要となる言語の数も徐々に増えています。

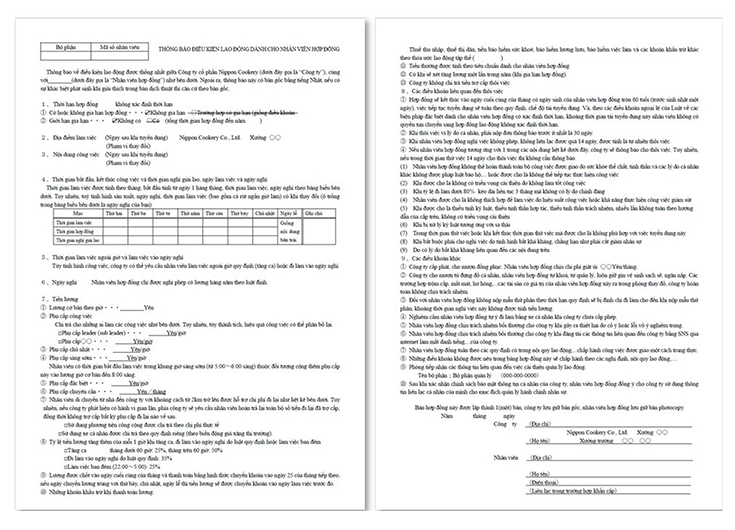

また、人権部会の調査により、外国人従業員への多言語対応が当社グループの課題の一つとして認識されてきました。特に、契約書や給与明細、緊急時の避難マニュアルの多言語化は事業所共通の課題でしたが、グループ共通のひな形を作成するなどの対応により、課題は解消されつつあります。

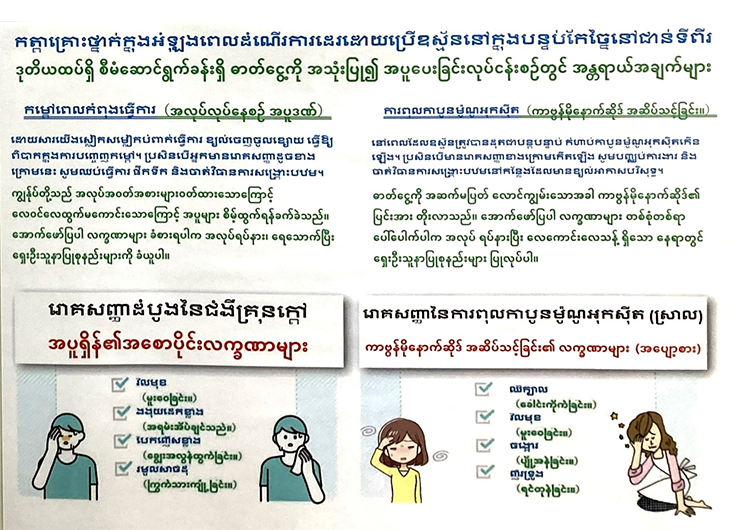

生産事業所では従来から掲示物の多言語対応を進めてきましたが、外国人従業員の労働安全確保や作業手順・ルールの理解促進のため、絵や写真を多く使い、わかりやすく説明された多言語ツールの導入を進めています。

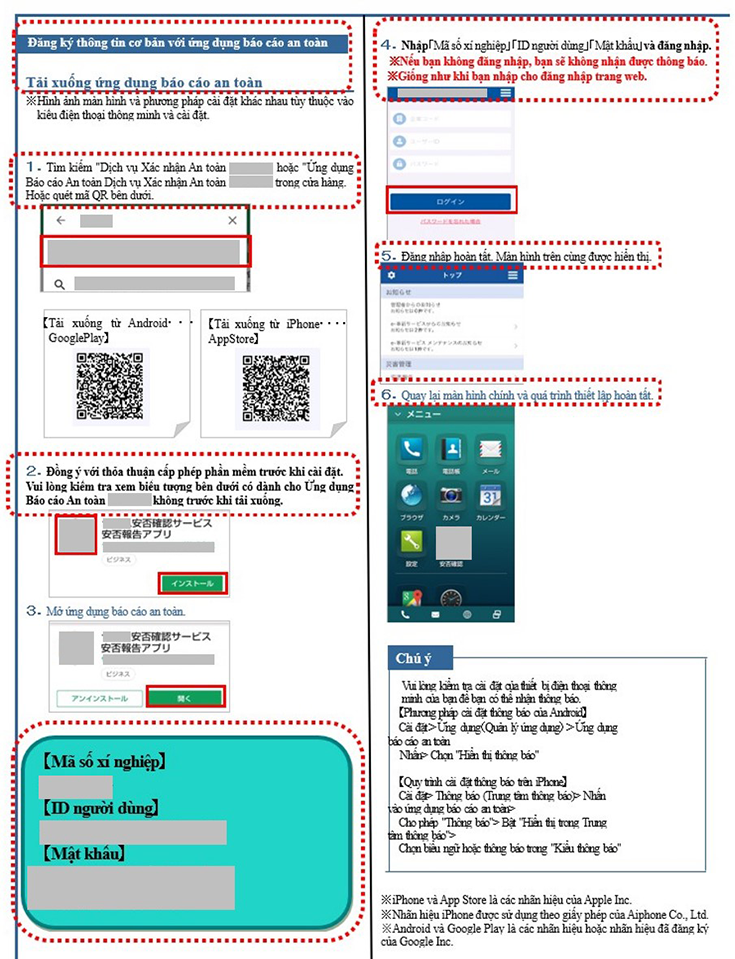

安否確認システムのマニュアル(ベトナム語)

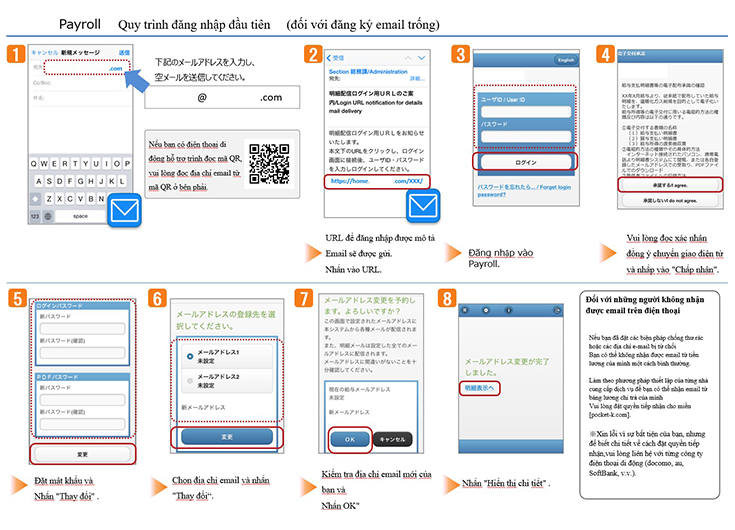

給与明細アプリのマニュアル(ベトナム語)

契約書の多言語対応

熱中症対策掲示物(クメール語、ミャンマー語)

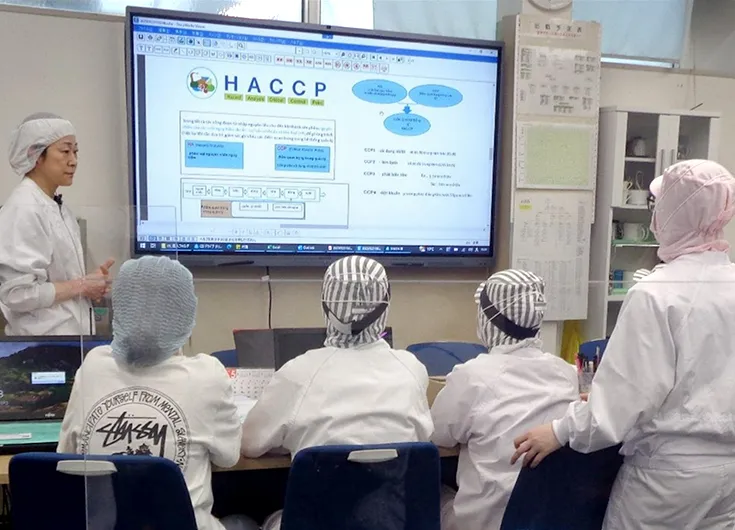

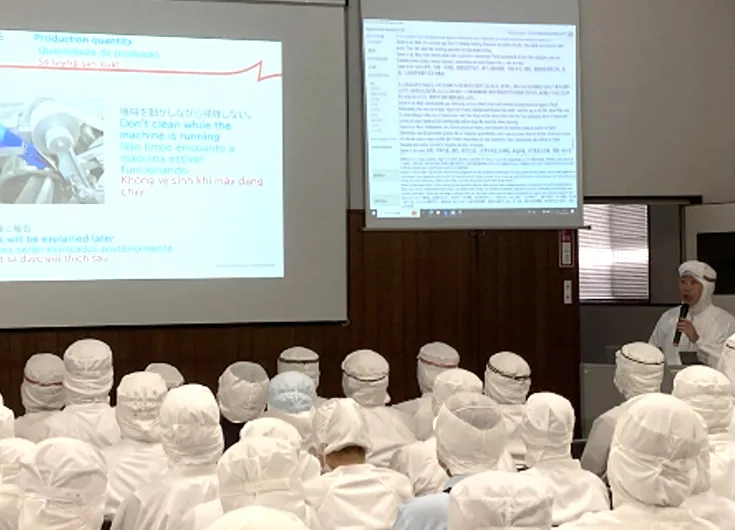

外国人従業員にも理解しやすいように、テーマごとに伝えたいメッセージを1枚にまとめ、OK行為(やってほしいこと)とNG行為(やってはいけないこと)を視覚的に理解できるよう、イラストで示しています。言語は英語、ベトナム語、中国語を併記していますが、それぞれの工場で必要に応じて言語を追加出来るように空欄を設けています。工場の外国人従業員向けの品質教育を支援する目的で35コンテンツを作成し、グループ内の生産工場ならびに主要な協力工場に向けて配信しています。また、通訳を交えて、外国人従業員の母国語に対応した教育・研修なども実施しています。

教育ツールの例

外国語による現場研修

労働災害発生のリスクがある危険箇所などを「見える化」し、言語に関わらず誰もが理解・認識できるよう、2021年度よりピクトグラムの積極的な活用や動画や写真を用いた安全教育を推進しています。日本語の理解が十分でない外国人従業員や、作業現場のリスクに関する知識が少ない従業員にもリスクを認識させ、安全な行動を促すことで、労働安全の確保はもとより、重大な労働災害の防止を図っています。さらに、外国人向けの安全教育をテーマにした工場長会議を定期的に開催し、工場間で事例を共有することで、取り組みの底上げを図っています。

ピクトグラムの例(保護具の着用 薬品使用時)

ピクトグラムの例(転倒)

ピクトグラムの例(挟まれ)

複数の言語による安全教育

動画による安全教育

ライツホルダーである外国人従業員の声を直接拾い上げ、その声を労働環境の改善や職場満足度の向上につなげるため、2024年度より9言語(注)に対応した「職場環境満足度アンケート」を試験導入し、一部の事業所で実施しています。アンケートは22の設問と4つの自由記述欄で構成されており、匿名での回答が可能です。外国人従業員は、日本人とは異なる視点や課題意識を持ちながらも、会社に意見を伝える機会が限られているため、日本人目線では気付きにくい職場の「良い点」や「改善が必要な点」についても、自由記述欄を通じて意見を収集できるようにしています。

(注):やさしい日本語、英語、中国語、べトナム語、タガログ語、インドネシア語、ミャンマー語、ポルトガル語、スペイン語

労働安全の推進にあたり、経営基盤リスク委員会の傘下に「労務安全衛生部会」を設置し、対応しています。毎年開催される国内グループ会社向けの安全大会では、社長が「ニッスイグループ安全宣言」を説明し、「いかなる場面においても、安全はすべてに優先する」というメッセージを発信しています。ニッスイグループは、この宣言に基づき労働安全衛生活動を展開しています。

養殖における労働安全の推進についても、経営基盤リスク委員会の傘下にある「労務安全衛生部会」で対応しています。2024年度は、潜水作業の安全管理レベル向上に向けた教育の検討や、悪天候や高波時の海上作業の可否判断基準の明文化を進めました。

また、養殖現場では、自動給餌システムやAI・IoT技術を活用した魚の体長測定などの「スマート養殖」を進めることで海上・海中での人による作業を減らし、労働災害リスクの軽減を図っています。

漁業においては、グループ会社単位で安全な漁業労働環境の確保を進めています。漁船上の労働慣行は外部から見えづらい環境にあり、一部で人権リスクに関する懸念が指摘されることもあります。こうした背景を踏まえ、当社では乗組員の安全確保を最優先に労働環境の整備に努めるとともに、第三者の視点を取り入れることで透明性の向上を図っています。

ニュージーランドで漁業を行うシーロード社は漁船の労働環境の整備に加え、第一次産業省によるオブザーバー(監視員)の乗船・労働環境査察を応諾、第三者性を確保しています。また南氷洋でメロ漁業(MSC認証対象)を行っているオーストラリアン・ロングライン社の漁船は2021年1月に船員の人権保護に強く焦点を当てた基準であるRFVS認証(注)を世界で初めて取得し、現在では同社が所有する全ての漁船で同認証を取得しています。

(注)RFVS(Responsible Fishing Vessel Standard):グローバル・シーフード・アライアンス(GSA)が2021年に開始した第三者認証プログラム「ベスト・シーフード・プラクティス(BSP)」の一部であり、船員の人権保護に強く焦点を当てた認証。「船舶管理と安全システム」と「船員の権利・安全・健康」の2つの基本原則のもと運用されている。特に船員の人権保護に強く焦点を当てたこの基準は、漁業労働条約やその他の国際条約に基づいたものになっており、具体的には、船員が適切な訓練を受けて安全な環境で働き、給与や食事、休憩時間が保障されていることなどが求められている。

Antarctic Aurora号

(オーストラリアン ・ ロングライン社)

北米では、グレーシャーフィッシュカンパニー社が所属するAPA(At-sea Processors Association)(注1)が、2022年8月に漁船での労働慣行に関する独立した第三者認証プログラムであるFISH Standard for Crew(注2)の認証を世界で2番目に取得しました。この認証の監査プロセスには船舶検査が含まれ、乗組員へのインタビューや企業の採用慣行、給与記録、苦情記録のレビューなども行われます。

(注1)APA(At-sea Processors Association):ベーリング海/アリューシャン列島のアラスカスケソウダラ漁業で操業する14隻の米国船籍の捕獲加工船を所有する5つの会員企業を代表する業界団体。

(注2)FISH Standard for Crew:世界中の漁業における船舶の労働慣行に対する、自主的かつ独立した第三者認証プログラムであり、特に漁船内での公正かつ倫理的な労働慣行に焦点を当てている。名称の「FISH」はFairness、Integrity、Safety、Healthの略。

FISH Standard for Crew認証証明書(PDF)488KB

中西部太平洋の熱帯域でMSC漁業認証を取得し、カツオ・キハダマグロなどのまき網漁業を行うグループ会社・共和水産では、漁船員の労働環境改善に向けたさまざまな取り組みを行っています。

まず、安全性の確保や労働負荷の軽減を目的に、労働環境の整備を進めるとともに、ILOの新設備基準に適合した快適な居住環境を整備しています。さらに、高速・大容量のブロードバンド衛星通信システムを導入し、漁船上でも家族や友人との連絡や情報収集が可能な通信環境を実現しました。また、外国人船員の人権尊重や労働環境の改善のため、多言語相談窓口と救済メカニズムを導入しています。これは、責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)が提供する「責任ある外国人労働者の受入れ企業協働プログラム」の一環であり、漁船への導入は日本国内で初の事例となりました。

共和水産の海外まき網漁船(第七十八光洋丸)

漁船への導入は初となる多言語相談窓口(JP-MIRAI)のポスターと外国人船員

ニッスイグループは、ステークホルダーの皆さまとの外部コミュニケーションを重ね、取り組みがひとりよがりにならないよう留意し活動を進めています。2016年に第1回を開催して以降、水産業のサプライチェーンにおける人権をテーマに含めたステークホルダーダイアログを計6回実施しています。

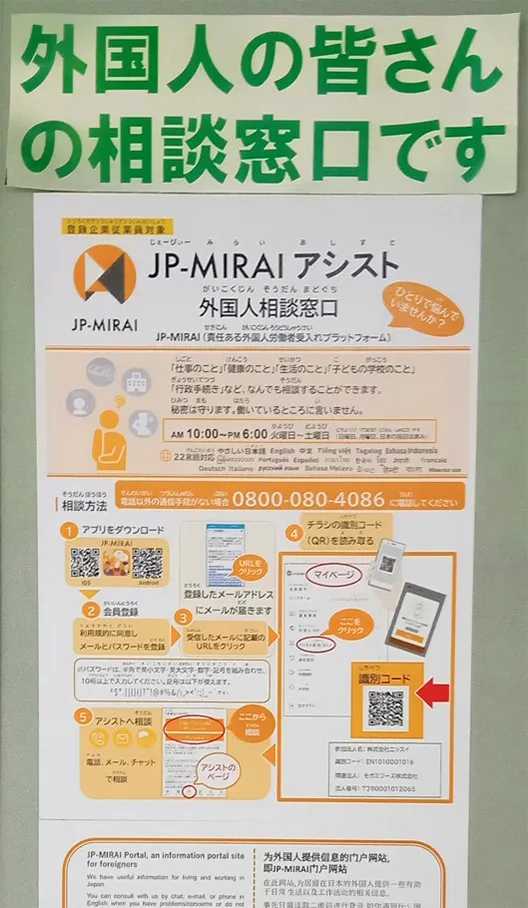

外国人労働者の労働環境整備に向けた情報収集や救済に関する企業協働プログラムへの参画を目的として、「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)」に2022年9月に入会しました。

また、2023年度からはJP-MIRAIが提供する『責任ある外国人労働者の受入れ企業協働プログラム』へ参画し、ニッスイと国内グループ会社の外国人労働者を対象にした相談窓口および救済メカニズムを導入しています。

「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠して非司法的な苦情処理プラットフォームである「対話救済プラットフォーム」を提供し、専門的な立場から会員企業の苦情処理の支援・推進を目指す組織である「一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)」に2023年4月に正会員として入会しました。JaCERが提供する対話救済プラットフォームの利用のほか、会員企業向け研修への参加を通じて対話救済実務への理解を深めていきます。

ニッスイと国内グループ会社の従業員に向けて、 社内および社外の窓口で通報を受け付ける内部通報制度を設けています。また、サプライヤーなどその他のステークホルダーを対象として、ビジネスと人権に関する苦情・通報窓口を設置しており、自社だけでなく専門の第三者機関と連携しながら救済の制度を整えています。

ニッスイグループでは、社内および社外の窓口で通報を受け付ける内部通報制度を設けています。人種、宗教、性別、年齢、国籍、社会的身分等による不合理な差別やハラスメントを含む倫理憲章違反行為や法令違反行為、社内規定違反行為に対する相談や意見、通報等を従業員から受け付けています。通報者の秘密は守られ、また通報者に対する不利益な取り扱いが行われないよう、規程で定められています。

ニッスイグループは2023年度から責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)が提供する『責任ある外国人労働者の受入れ企業協働プログラム』へ参画し、ニッスイと国内グループ会社の外国人労働者を対象にした相談窓口及び救済メカニズムを導入しています。

「国連 ビジネスと人権指導原則」に基づき、サプライチェーン内の外国人労働者の課題解決を支援する仕組みであり、労働問題から生活まわりの相談まで、外国人がワンストップで相談できるハードルの低い相談窓口となっています。

対応言語:やさしい日本語+22言語(注)

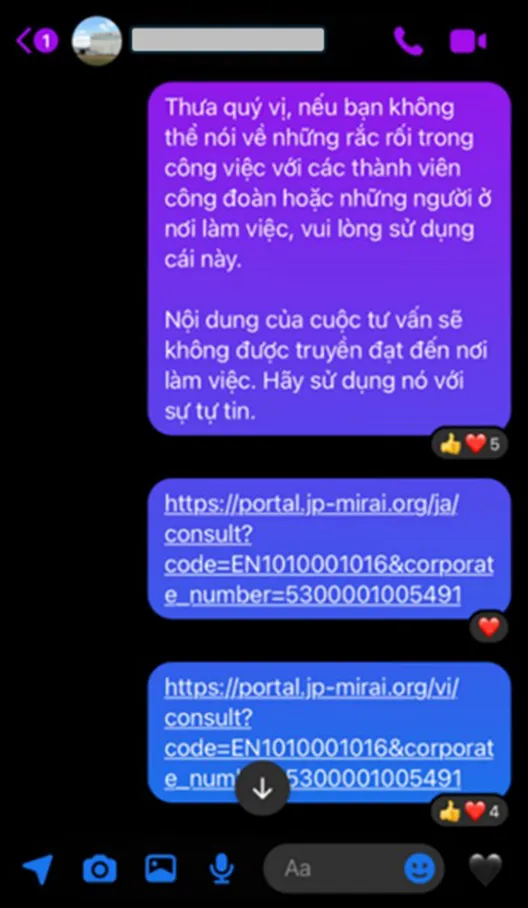

各事業所では、ポスターの掲示に加え、メッセージングアプリの活用や朝礼での案内を通じて、外国人労働者に相談窓口の情報を確実に周知しています。2024年度は21法人45事業所で展開しました。また、その周知状況は人権部会が確認しています。

(注):英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マレー語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ヒンディー、ベンガル語、ポルトガル語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、ウルドゥー語

朝礼での周知

個別説明会

掲示板での周知

メッセージングアプリの活用

ニッスイグループは2023年度から一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)(注1)に参加し、ステークホルダーを対象としたビジネスと人権に関する苦情・通報窓口を設置しています。

対応言語:日本語・英語+自動翻訳32言語(注2)

この窓口では、人権の観点から悪影響を受ける人、または悪影響を受ける可能性があると信じる合理的な根拠を持つ人(ライツホルダー)、もしくはその代理となる人や組織からの苦情・通報を受け付けており、ビジネスと人権課題に関係し、国際人権章典(世界人権宣言と国際人権規約(社会権規約・自由権規約))をはじめとする国際行動規範、 各国の国内規範への違反が疑われる案件に対応しています。また、匿名での通報も受け付けています。

(注1):「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠して非司法的な苦情処理プラットフォームである「対話救済プラットフォーム」を提供し、 専門的な立場から会員企業の苦情処理の支援・推進を目指す組織。

(注2):中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、タイ語、ベトナム語、マレー語、インドネシア語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、ヒンディー語、ドイツ語、タガログ語、フランス語、オランダ語、ミャンマー語、ネパール語、ポーランド語、ベンガル語、シンハラ語、クメール語、チェコ語、アラビア語、イタリア語、デンマーク語、ハンガリー語、ロシア語、スロバキア語、トルコ語、タミル語、スウェーデン語、モンゴル語、スワヒリ語

ニッスイの倫理憲章が定める倫理行動指針では、「風通しの良い闊達な風土を尊重し、健全な内部牽制が働くように努める」ことを掲げており、個人の基本的人権を尊重し、あらゆる差別やハラスメントを禁止するよう定めています。この倫理憲章を社内ポータルサイトに掲載し従業員と共有することで、差別やハラスメント防止の意識浸透を図っています。

ハラスメントの発生を未然に防ぐため、ハラスメント勉強会(集合研修・eラーニングなど)を行っています。また、相談先としてハラスメントデスクを設置しており、問題に対応できる体制を整えています。

2020年6月1日、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の改正施行にあたり、社長よりニッスイ国内グループの全従業員に向けたメッセージとして、職場でのハラスメント撲滅を改めて強く呼びかけました。2022年4月1日、パワハラ防止法が中小企業も対象となる機会に従来に増してより強いメッセージをグループ各社も含めて伝えるために新たに「ニッスイハラスメント撲滅宣言」を発信しました。あわせて部署長、課長向けのハラスメント研修やハラスメント防止ハンドブックの社員への配布、各部署での読み合わせなどを実施しています。

従来の職場における差別やハラスメントの防止だけでなく、事業に関わる全てのバリューチェーンにおける人権尊重とその責務を従業員へ認知させることを目的に、役員・部課長や事業に携わる実務担当者を対象に、ビジネスと人権をテーマにした研修、講義や会議などを実施しています。

2021年度以降、経営層、部課長、実務担当者の順に社内浸透を図ってきており、2023年度からはeラーニングによるニッスイ全従業員向けの研修、国内グループ会社に向けた研修を実施しています。

| 実施時期 | 内容 | 対象 | 参加者数(人) |

|---|---|---|---|

| 2021年6月 | 「ビジネスと人権」講義 | ニッスイ役員・部署長 | 67 |

| 2021年9月 | 「ビジネスと人権」研修(講義+グループ討議) | 国内外グループ会社経営管理部門長、ニッスイ役員・部課長 | 82 |

| 2021年9月 | 「外国人財を戦力化するためのコミュニケーションと指導法」セミナー | 国内グループ生産部門関係者 | 67 |

| 2021年10月 | 「人権尊重の取り組み(外国人実習生の労働環境)」パネルディスカッション | 国内グループ会社経営者、ニッスイ役員・部署長 | 80 |

| 2022年3-4月 | 「サプライチェーンにおける人権問題とサステナブル調達の推進」 | ニッスイ従業員(事業に携わる実務担当者) | 225 |

| 2022年8月 | サステナブル調達の進め方(調達担当者向け説明会) | ニッスイ従業員(調達担当者) | 28 |

| 2022年9月 | サステナブル調達と人権 | ニッスイ従業員(各部署のサステナビリティ推進委員) | 45 |

| 2022年10月 | 「企業が尊重すべき人権の分野」「外国人技能実習生制度の問題点」など | 国内グループ会社経営者、ニッスイ役員・部署長 | 85 |

| 2022年11月 | ニッスイグループの人権リスクとサプライヤーアセスメント | 海外グループ会社経営者、ニッスイ役員・部署長 | 86 |

| 2022年12月 | 外国人労働者の労働環境整備について | ニッスイ役員・部署長 | 65 |

| 2023年3月 | 「ビジネスと人権に関する世界の動き」、「サプライヤーアセスメントの推進」など | ニッスイ役員・部署長 | 65 |

| 2023年6月 | 人権研修(eラーニング) | ニッスイ全従業員 | 1,663 |

| 2024年2-3月 | 人権研修(動画視聴) | 国内グループ会社 | 1,653 |

| 2024年9月 | 「人権に配慮した事業活動の推進に向けて」 | 国内グループ会社経営管理部門長、ニッスイ役員・部課長 | 71 |

| 2025年3月 | 人権研修(eラーニング) | ニッスイ全従業員 | 1,641 |

| 2025年3月 | 人権研修(動画視聴) | 国内グループ会社 | 1,493 |

ニッスイグループは、事業に関わる全てのバリューチェーンにおいて人権は最優先に尊重されるべきであるとの認識のもと、人権方針を定め、「国際人権章典」および「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」に記された人権を支持し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、実践に向けて取り組んでいます。

当社が加盟している国民生活産業・消費者団体連合会(生団連)が定めた「外国人の受入れに関する基本指針」に賛同し、「ニッスイグループ 外国人の受入れに関する基本指針」を制定しました。

生団連「外国人の受入れに関する基本指針」(PDF)342KB

ニッスイグループ外国人の受入れに関する基本指針で掲げる「共生社会の構築」を目指し、国内のグループ各社において外国人従業員の受け入れに関するさまざまな取り組みを進めています。

世界各地の文化や習慣を尊重し、外国人従業員が安心して働ける環境を整えており、言葉の壁の解消や生活環境の整備に配慮し、一人ひとりが最大限に能力を発揮できるよう支援しています。さらに、外国人従業員が地域コミュニティの一員であるという意識を共有し、行政とも連携しながら共生社会の実現を目指しています。

また、人権部会が各社の取り組みを整理し、事例集としてグループ各社に共有することで、優れた取り組みを広げ、グループ全体の取り組みの底上げを図っています。

地域イベントへの参加

日本文化の体験(茶道)

日本語教育

社員食堂における母国メニューの提供