現在、海洋プラスチックごみの一部は紛失・遺棄された漁具であることが明らかになっています。これらはゴーストギアやALDFG(注1)などと呼ばれます。ニッスイはSeaBOS(注2)を通してGGGI(注3)に加盟するとともに、国内グループ養殖・漁業会社で使用する漁具の海洋流出防止に取り組みます。

(注1):Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear.

(注2):Seafood Business for Ocean Stewardship.

(注3):Global Ghost Gear Initiative、漁具の海洋流出防止に取り組む国際団体。

ニッスイグループでは、漁具の管理を徹底することにより、漁具の海洋流出を防止するだけでなく、漁具の破損事故(操業ロス、養殖魚の逃亡など生態系への影響)と労働災害の削減につなげていきます。

ニッスイグループは、国内グループ養殖・漁業会社の全社で漁具の管理ルールの強化を進めています。自社の既存の漁具の管理ルールを、GGGI「Best Practice Framework for the Management of Fishing Gear」(漁業関係者を対象とした漁具管理のガイドライン。Prevention(防止)、Mitigation(緩和)、Remediation(回復)から構成されている)を参考にし、漁具の海洋流出防止という観点で改めて見直しました。この漁具の管理ルールは、設備状態のチェック、従業員への教育、使用済み漁具の適切な廃棄、万が一漁具の紛失・遺棄があった際の報告フロー等を含みます。

| 実施社数 | 内容の例 | |||

|---|---|---|---|---|

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

| 国内グループ 養殖会社 |

100% | 100% | 100% | 「漁具の海洋流出のリスクと防止に関する取り組みについて」 |

| 国内グループ 漁業会社 |

100% | 100% | 100% | |

国内グループ養殖・漁業会社では漁具の紛失・遺棄があった際の報告フローおよび報告内容を統一を行っています。漁具の紛失・遺棄があった場合、各養殖会社・漁業会社の現場から会社代表へ、その後ニッスイの執行役員まで報告することを義務づけています。社外に対しては、関係する団体などへ報告することとしています。報告すべき内容についてもグループ共通とし、基本情報(いつ、どこで、何を、どのように、なぜ)の他、回収の可能性や今後の防止策を含みます。漁具の流出が発生した場合には、これらの報告の徹底と、再発防止に取り組みます。

台風など自然災害の後の海岸漂着物が大きな問題となっています。中にはフロートなど漁具を含むプラスチック類もあり、景観や海岸環境に影響を及ぼしていることはもちろん、その処理には多くのコストや人員が必要になります。ニッスイグループでは、自社で漁具の流出が発生した場合、可能な限りその回収に努めます。

これまで海面養殖では、ナイロンカバーで覆った発泡スチロール製のフロートが一般的に使用されてきましたが、強度不足によりナイロンカバーが破損、内部の発泡スチロール(ポリスチレン)が粉砕・流出して、海洋プラスチックの一因となることが指摘されていました。

ニッスイグループは、海外ではサーモン、国内ではブリ・カンパチ・ギンザケ・クロマグロなどの海面養殖事業を展開しています。2019年度の調査の結果、養殖事業全体で19,540個を保有していることがわかりました。これを受けて、「2025年3月末までに養殖用のナイロンカバー付き発泡スチロール製フロートの使用を中止し、より海洋へのプラスチック流出リスクの少ないフロートへの切り替えを完了すること」を目標として、PEコーティング発泡スチロール製フロートや中空樹脂製フロートなどへの切り替えを開始し、2025年3月末をもって全ての切り替えが完了しました。

今後も、事業を通じグループ全体で海洋プラスチック問題に取り組んでいきます。

切り替え後の海面養殖場のフロート

ナイロンカバー付き発泡スチロール製フロート

内部の発泡スチロール

PEコーティングされた発泡スチロール製フロート

ニッスイの海外グループ会社であるシーロード社(ニュージーランド)は漁業を行っています。シーロード社では、同じくニュージーランドのMotueka Nets社と協働し、自社で使用する漁網についてリサイクルを進めています。従来、シーロード社では使用済みの漁網を埋め立て処分していました。漁網は金属や複数の種類のプラスチックから構成されており、漁網を解体し素材ごとに分別しなければリサイクルができず、この解体には多大な労力が必要だったためです。シーロード社とMotueka Nets社は協力し、漁網の解体と分別、リサイクルを可能にしました。

シーロード社の漁網1

シーロード社の漁網2

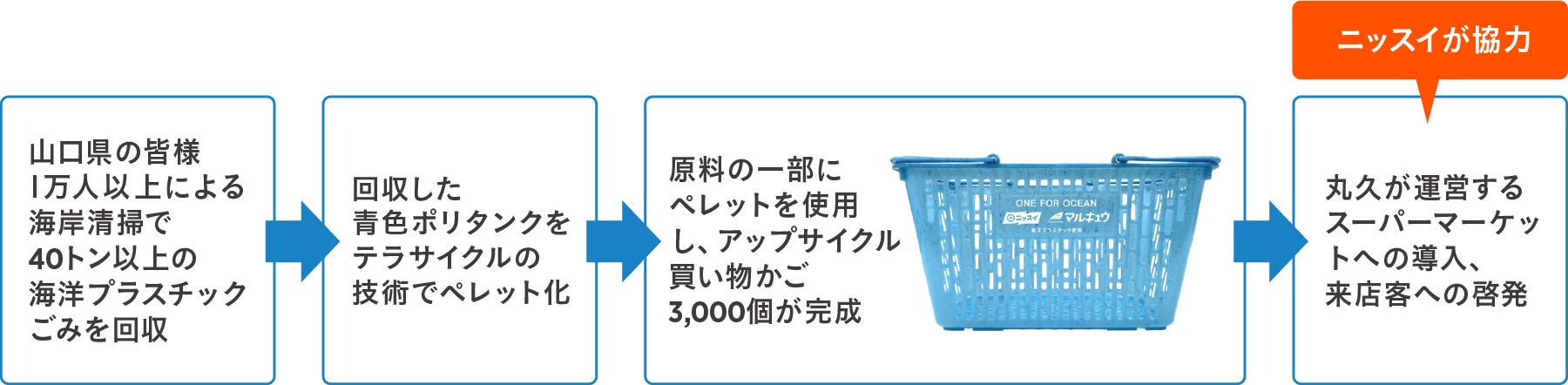

アップサイクルとは、廃棄物や不用品など捨てられるはずだったものを生かし、別の製品に生まれ変わらせることです。2021年度、ニッスイは山口県と株式会社丸久およびテラサイクルジャパン合同会社とともに、海洋プラスチックごみを活用した官民連携のアップサイクル事業「ONE FOR OCEAN」への取り組みをスタートしました(本事業は環境省「令和3年度ローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン推進事業」のモデル事業に採択されています)。2024年5月19日に実施した海岸清掃活動では、県民、民間団体、企業などから約450人が参加し、約1.5トンの漂着ごみを回収しました。このうち回収されたポリタンク37個が原料の一部として買い物かごにアップサイクルされました。

プラスチックなど海洋ごみの発生源は都市を中心とした陸域とされていますが、それらの流出ルートは解明されていません。2018年度より、ニッスイはプラスチックの海洋流出問題の実態解明を目指す「アルバトロス」プロジェクトに取り組む、株式会社ピリカへの協賛を行い、自社の事業に直結する海の環境問題・プラスチック海洋流出問題への具体的なアプローチをスタートさせています。

プラスチックの海洋流出問題の実態解明を目指す「アルバトロス」プロジェクトの内容

調査手法の確立…海洋へのプラスチック流出について有効な調査手法を開発する

流出メカニズムの解明…海洋へのプラスチック流出メカニズム(流出経路と流出品目)を調査し、問題を絞り込む

対策の検討と実施…海洋へのプラスチック流出問題について優先順位の高い順から対策を検討し、実行する